「ド素人が第二種電気工事士の実技試験に合格するには何から始めたら良いの?」

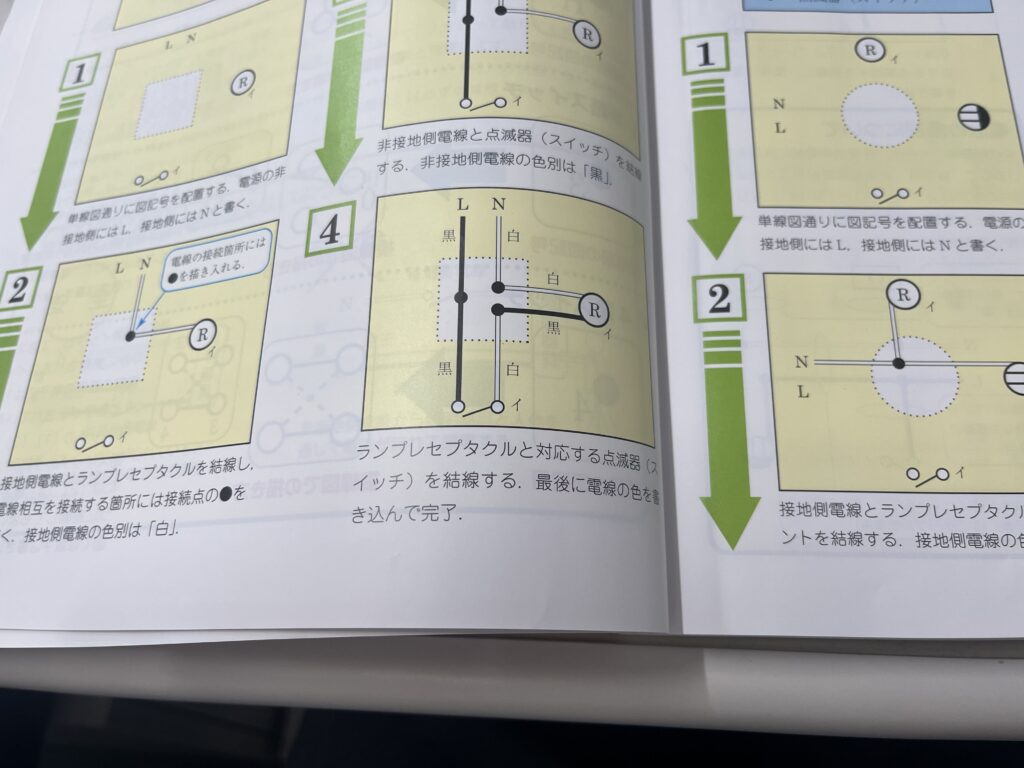

まずは複線図を描けるようにしましょう。

私はとても簡単な複線図を描くところから始めました。

簡単な複線図とは言えはじめて描くことなので、間違いばかりで学習の意欲がすぐに無くなりました。

でも何度も描くうちに間違えなくなってきて集中力が続くようになりました。

電線の色付けに関しても後で色を決めるのは面倒だと思い、はじめからいきなり電線の色をボールペンで描き分けていましたが、これは後に間違いだったことに気づきました。

候補問題の複線図を何度も描いたことで、芯線の数に応じて電線の色を決めていく方が間違いが少ないということがわかりました。

パイロットランプの常時点滅と同時点滅と異時点滅の配線の違いや3路スイッチと4路スイッチの配線方法など、はじめはわけが分かりませんでしたが何度も簡単な複線図を描くことで少しずつ理解が深まりました。

私はこれら複線図の練習を、試験の約2か月前の2週間で少しずつ学習しました。

それから約1か月空けて実技試験のための本格的な練習を開始しました。

私の練習スケジュールは下記の通りです。

| 日付 | 勉強内容 | 勉強時間 |

|---|---|---|

| 5/19(月)~5/31(土) | 簡単な複線図 | 毎日平均30分ぐらい |

| 7/7(月) | 複線図 候補問題No.1~13 | 3時間 |

| 7/8(火) | 複線図 候補問題No.1~6 | 1時間 |

| 7/9(水) | 複線図 候補問題No.7~13 | 1時間 |

| 7/10(木) | 複線図 候補問題No.1~13 | 1時間 |

| 7/10(木) | 電線カット | 2時間 |

| 7/11(金) | 複線図 候補問題No.1~13 | 1時間 |

| 7/11(金) | 候補問題No.1 | 2時間 |

| 7/12(土) | 複線図 候補問題No.1~13(線の長さも記入) | 2時間 |

| 7/12(土) | 候補問題5問 | 8時間 |

| 7/13(日) | 複線図 候補問題No.1~13(線の長さも記入) | 1時間 |

| 7/13(日) | 候補問題10問 | 12時間 |

| 7/14(月) | 複線図 候補問題No.1~13(線の長さも記入) | 1時間 |

| 7/14(月) | 候補問題3問 | 3時間 |

| 7/16(水) | 複線図 候補問題No.1~13(線の長さも記入) | 1時間 |

| 7/16(水) | 候補問題3問 | 3時間 |

| 7/17(木) | 複線図 候補問題No.1~13(線の長さも記入) | 1時間 |

| 7/17(木) | 候補問題2問 | 2時間 |

| 合計勉強時間 | 51.5時間 | |

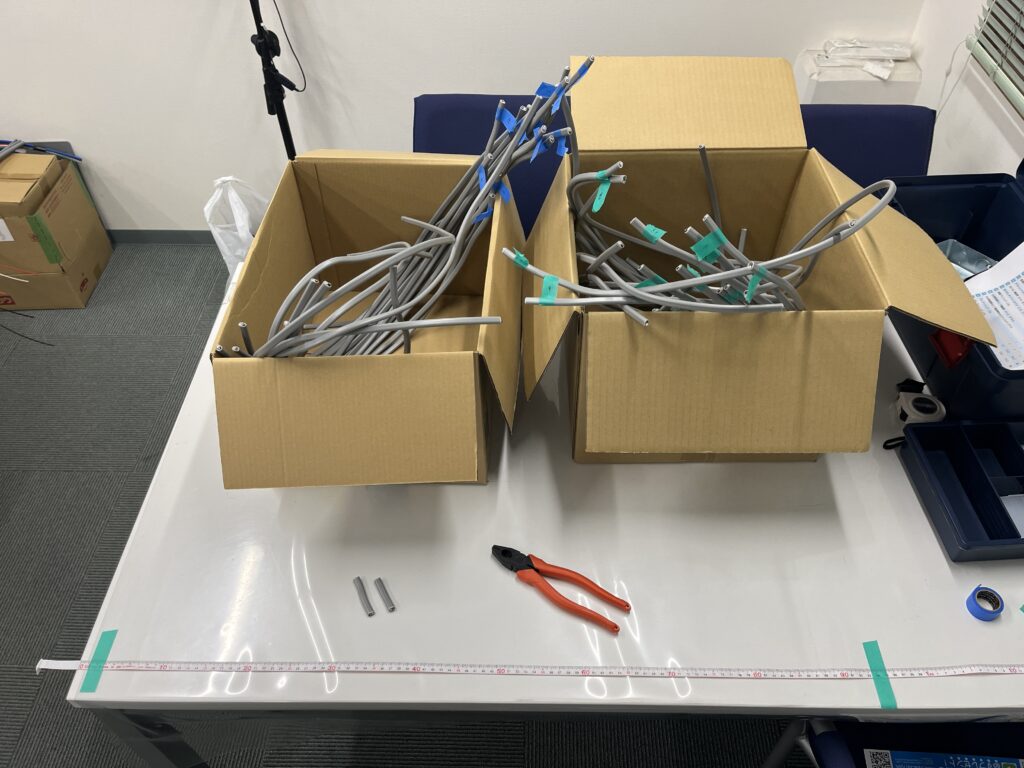

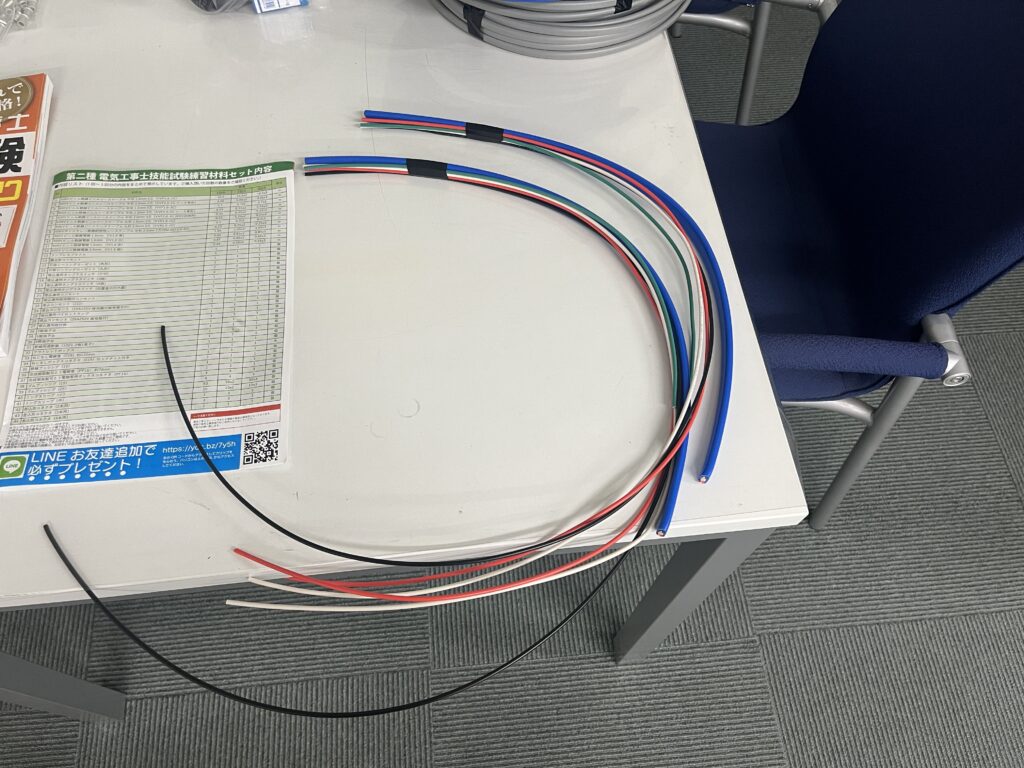

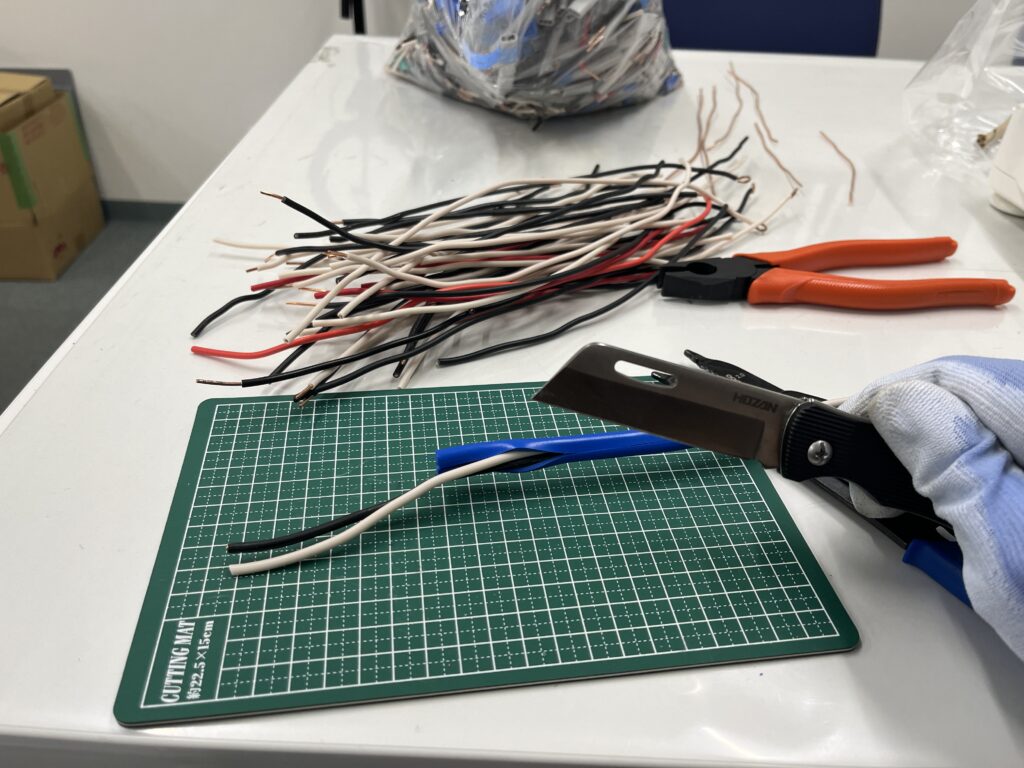

7/10に行った電線カットに2時間かかりました。

カットした電線に候補問題の番号を振って探しやすくしました。

電線の長さの覚え方、リングスリーブの圧着マークの覚え方、のの字曲げのやり方はHOZAN式を採用しました。

理由は私にとってHOZANの練習動画が一番わかりやすかったからです。

電気書院さんとガミデンキさんの方法も見ましたが、私にとっては難易度が高くうまくできる自信がありませんでした。

練習動画をいくつか見て、早い段階でどの方式が私にとってやりやすいのか見定められたのは良かったです。

目次

- 実技試験の練習に利用した練習キット

- 候補問題No.1~13に必要だった工具

- 候補問題No.1~No.13の練習を2周した中で失敗したこと

- 実技試験直前に注意しようと思ったこと

- いざ実技試験と試験を終えての手ごたえ

- 2025年8月15日【合格発表】

- 候補問題N0.2とNo.10のパイロットランプがホーザンの合格配線チェッカーで試しても付かないのはなぜ?

- 候補問題N0.4の200V回路をホーザンの合格配線チェッカーで試すことはできないの?

- アウトレットボックスってどうやって穴あけするの?

- ランプレセプタクルの外装被覆のはぎ取り長さってどれぐらいがちょうど良いの?

- 露出コンセントの外装被覆のはぎ取り長さってどれぐらいがちょうど良いの?

- 座ったまま作業しないといけないの?

- 実技の練習って何周したら良いの?

- 練習で使った電線ってどうやって処分したら良いの?

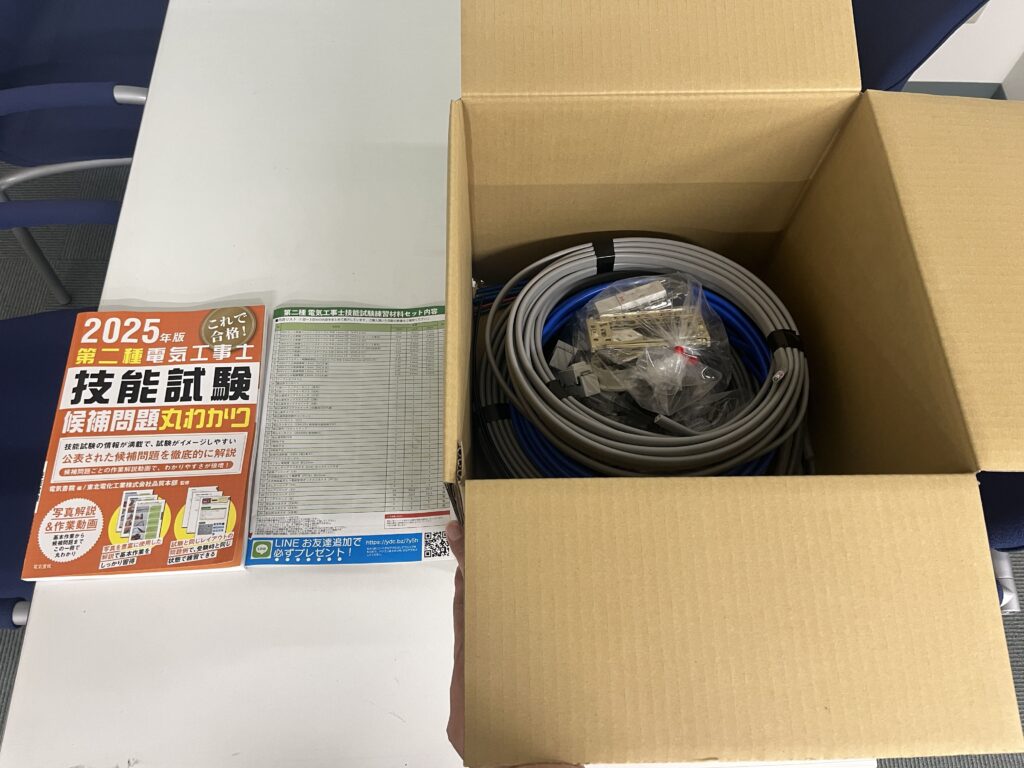

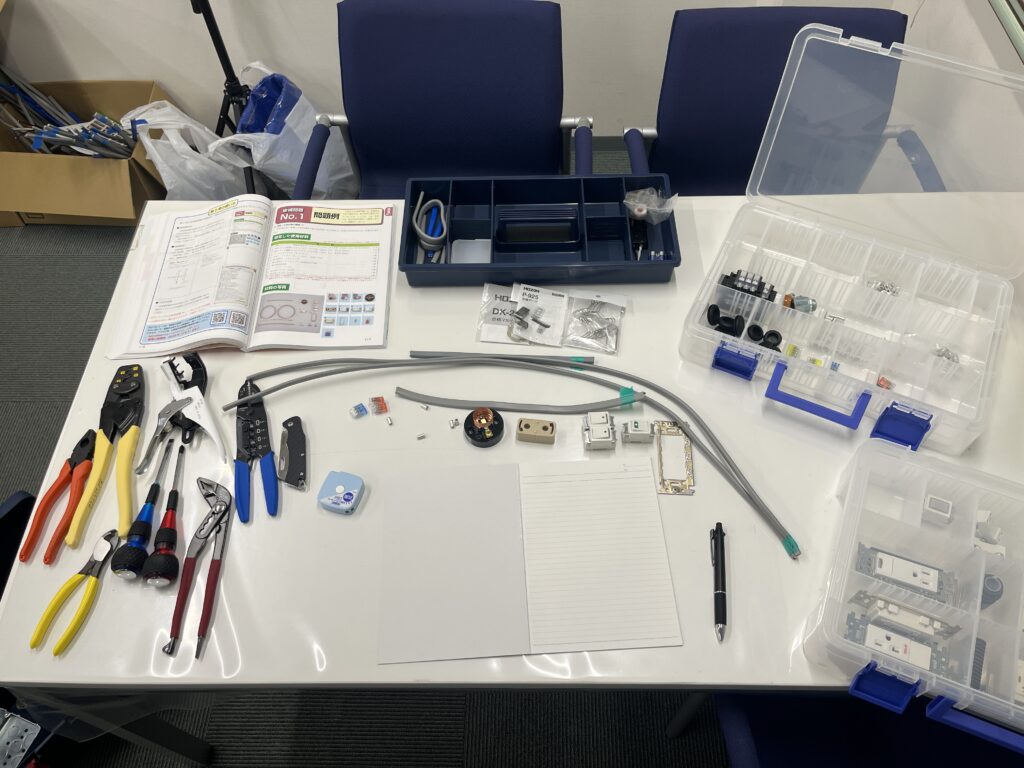

実技試験の練習に利用した練習キット

私は電工石火シリーズの電気工事士2種技能試験セット 【2回練習分】を購入しました。

リングスリーブ小を1回買い足しましたが、それ以外は十分足りました。

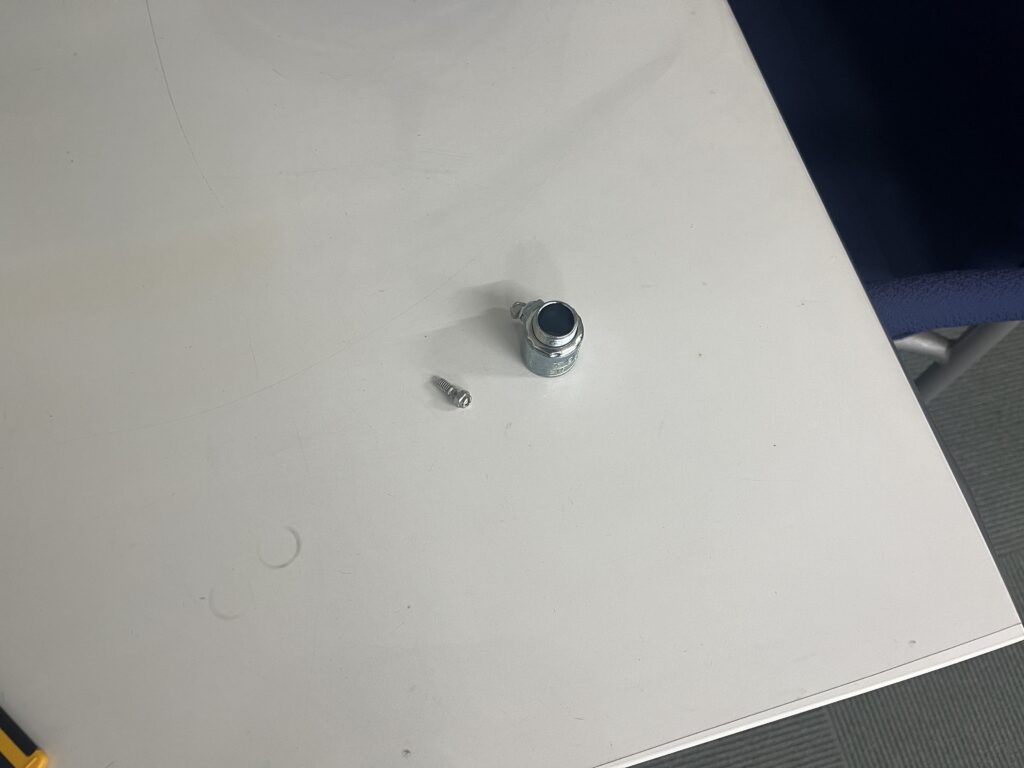

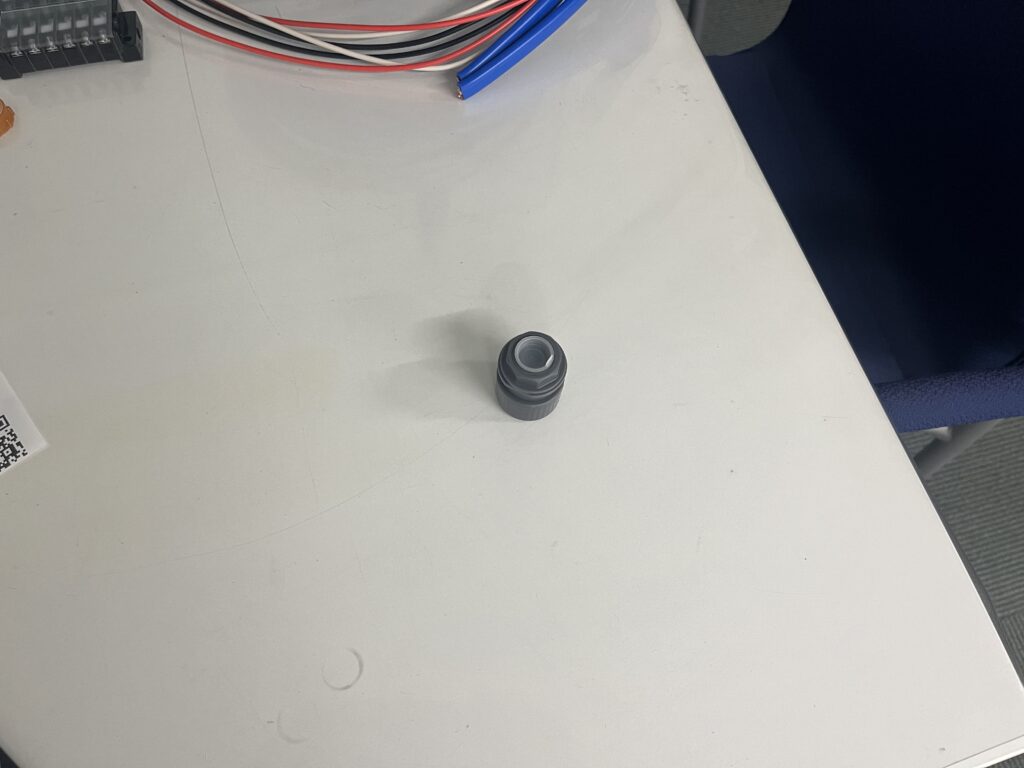

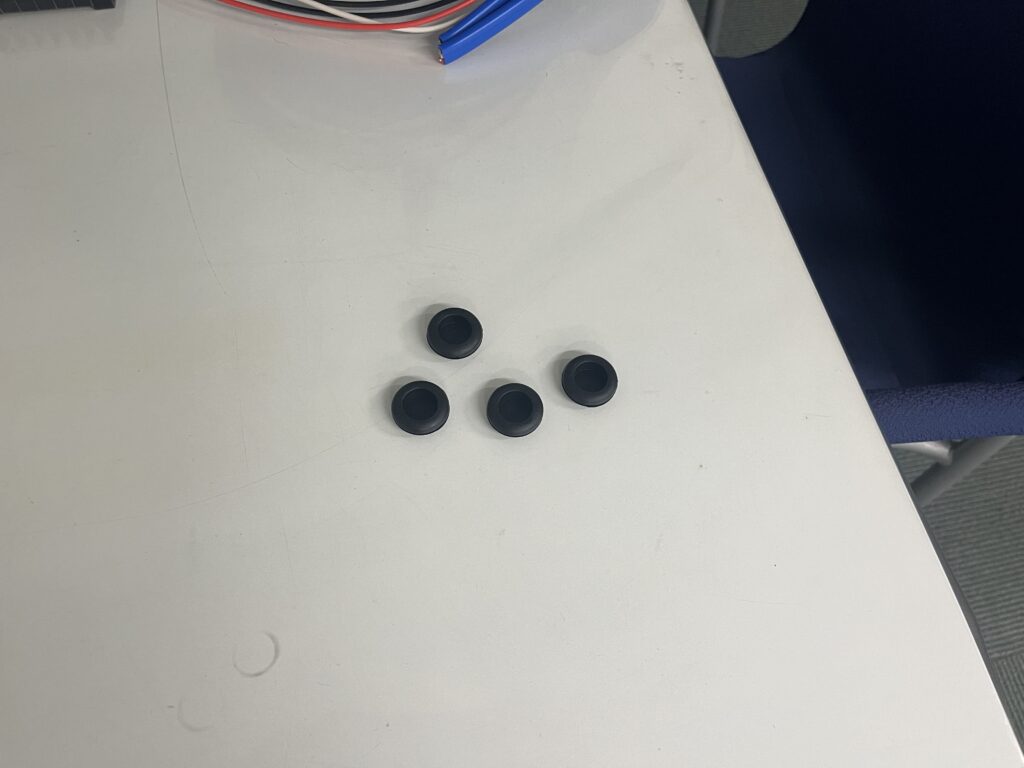

候補問題No.1~13に必要だった工具

私が必要だった工具は下記の通りです。

-

- 一体型ストリッパ

- メジャー

- マスキングテープ

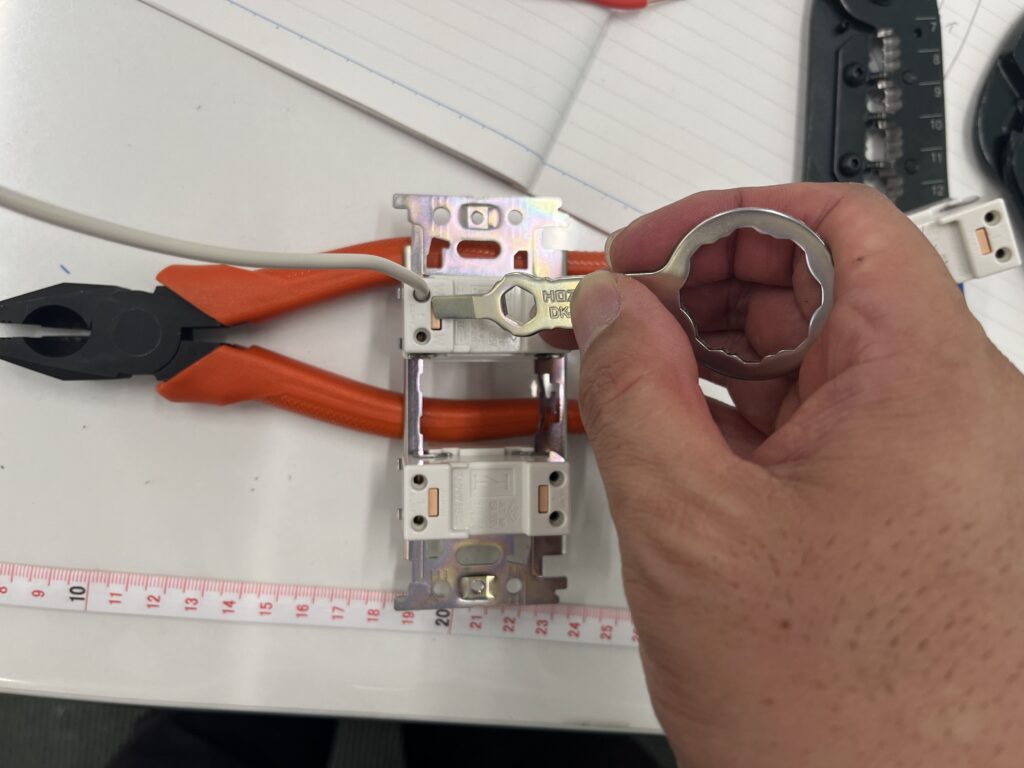

- HOZAN合格マルチツール

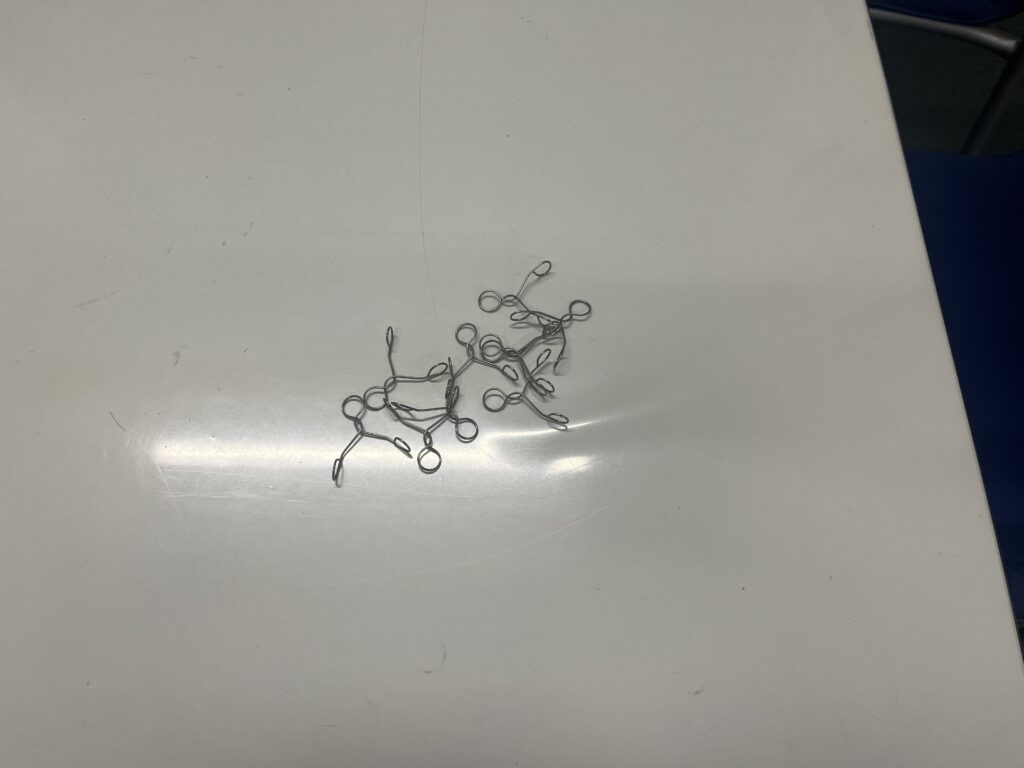

- HOZAN合格クリップ

- プラスドライバー

- ナイフ

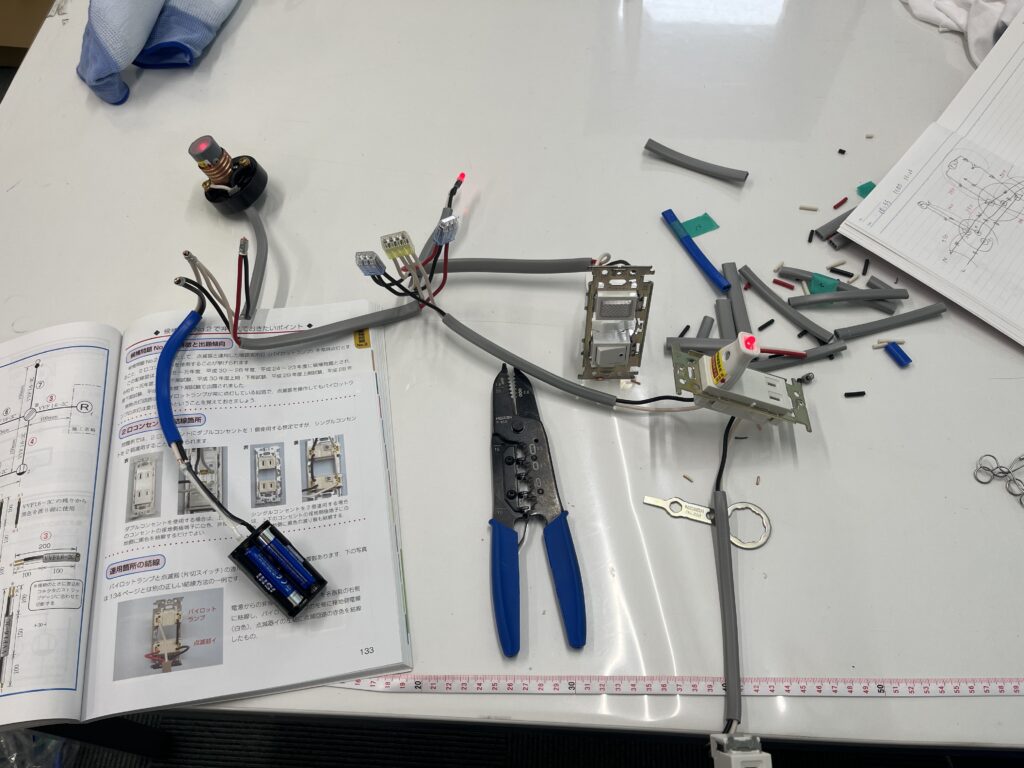

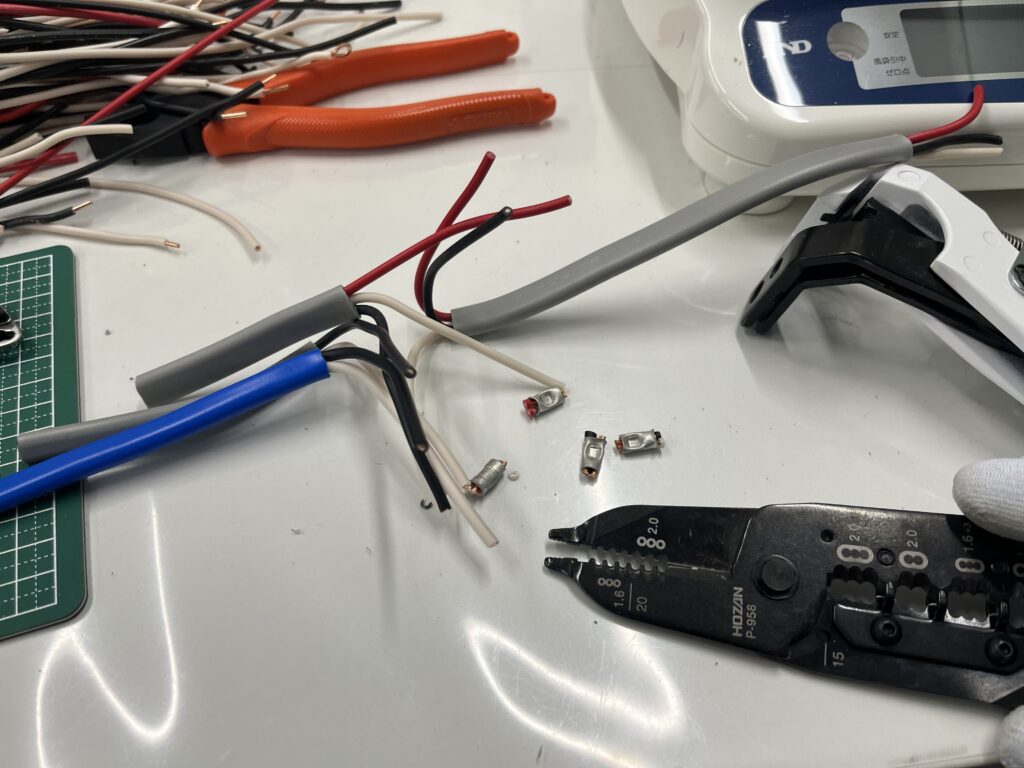

電線を切断する際にペンチでは中々切れませんでしたが一体型ストリッパを使用すると簡単に切ることができました。

また被覆を剥がす用にケーブルストリッパを購入しましたが心線を傷つける不具合が多発したため、被覆剥がしも一体型ストリッパを使用することにしました。

メジャーは電線の長さを測るために必要でした。

マスキングテープはメジャーを止めるために使用しました。

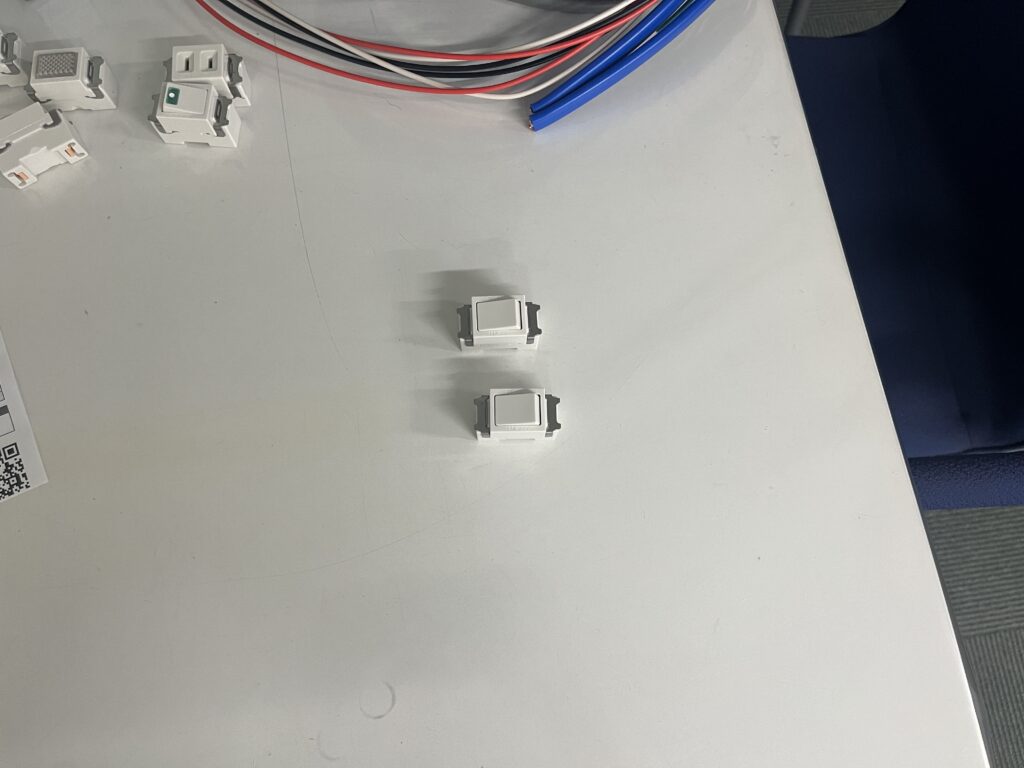

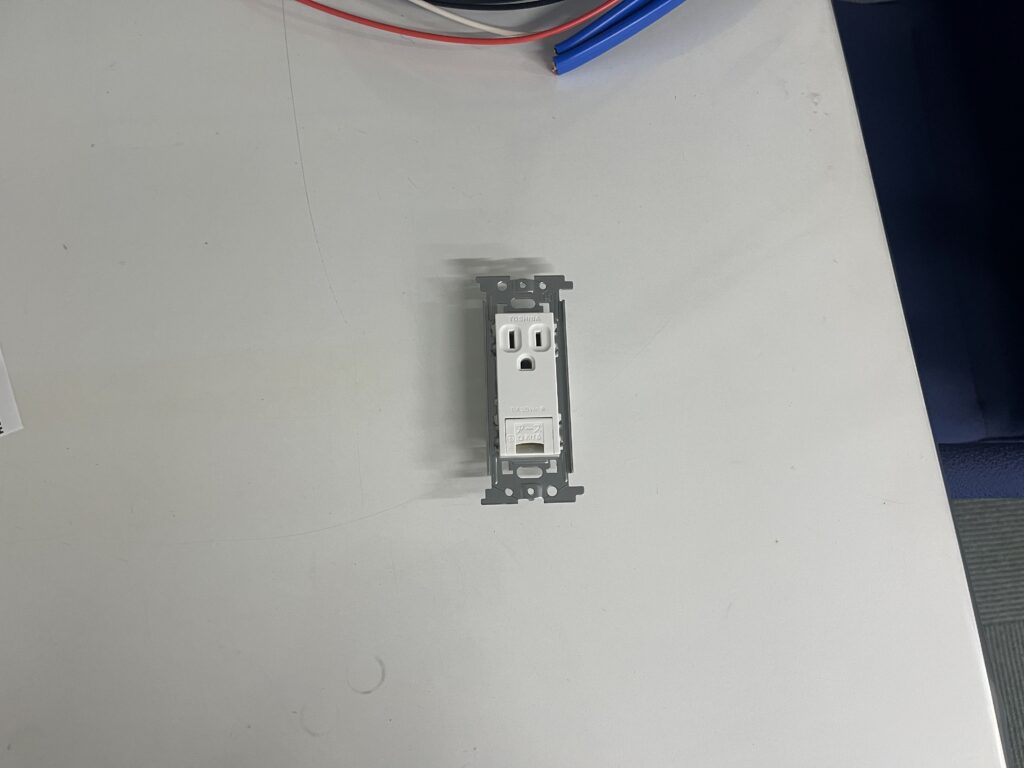

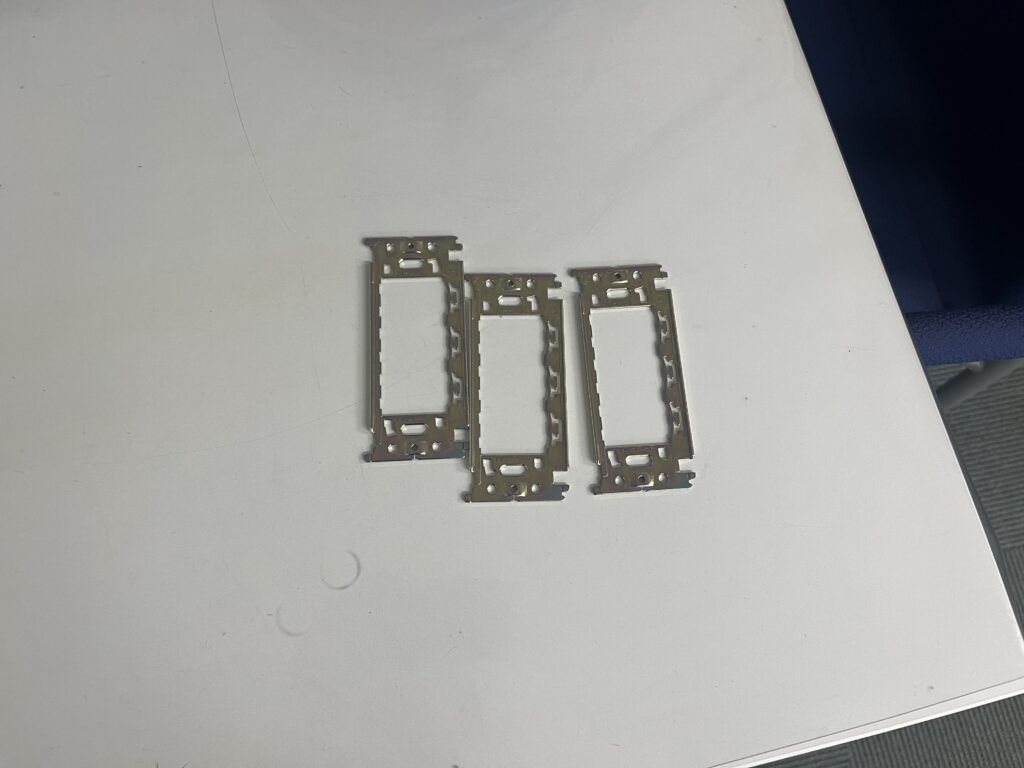

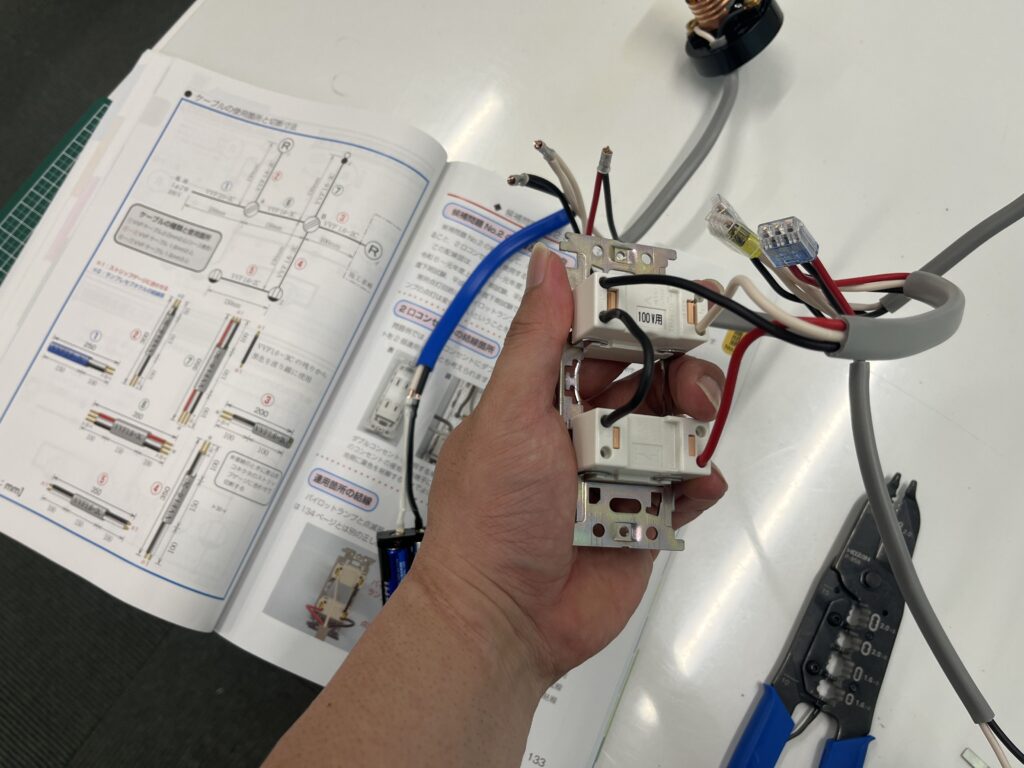

HOZAN合格マルチツールは多用途で、埋め込み器具を連用取付枠に固定するときにも使えますし、埋め込み器具から心線を抜く時にも使えます。

マイナスドライバーは持ち込み必須工具ですが、私はマイナスドライバーを全く使いませんでした。

HOZAN合格クリップは電線を接続する前のまとめ作業の際に必要でした。

何度かクリップなしで接続してみましたが、それだと落ち着いてできなかったので私にとってクリップは重要でした。

プラスドライバーは必ず必要でした。

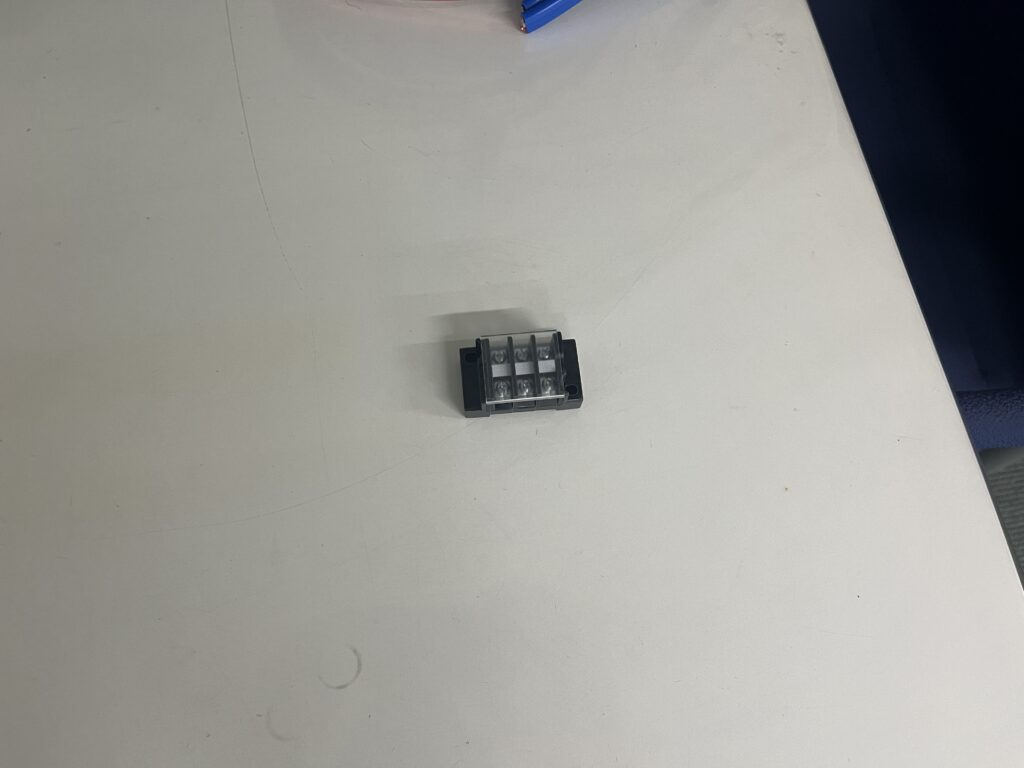

ランプレセプタクルや端子台のねじを回すときに使用しました。

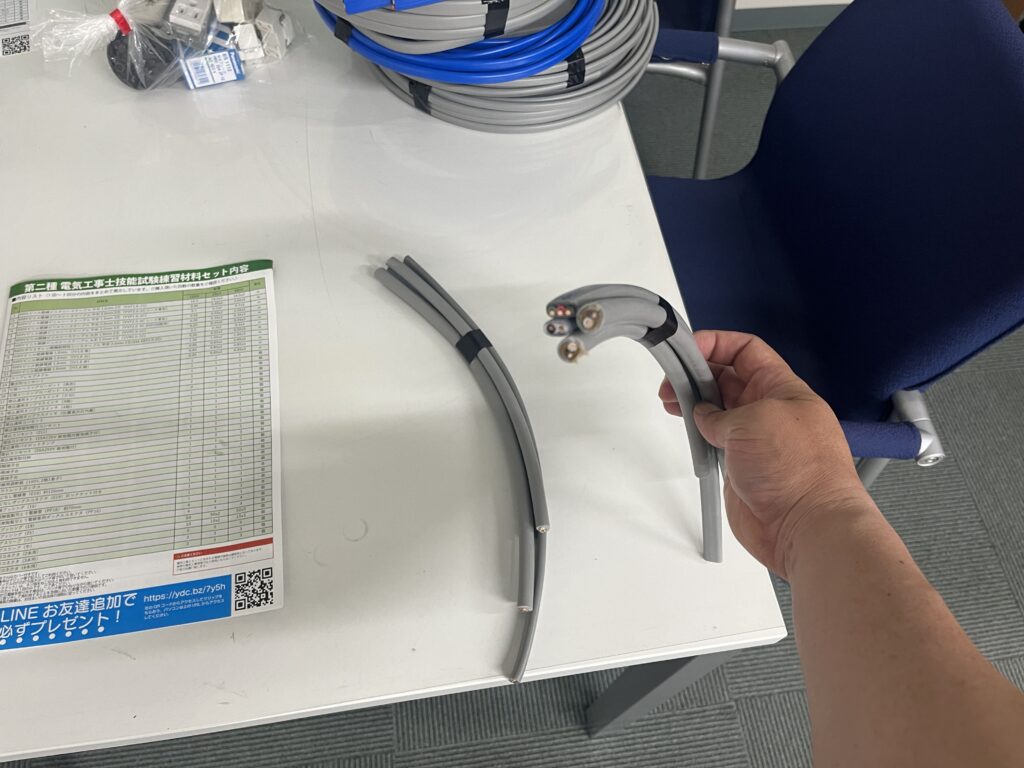

ナイフも必ず必要でした。

丸形電線の外装被覆を剥がすときに使いました。

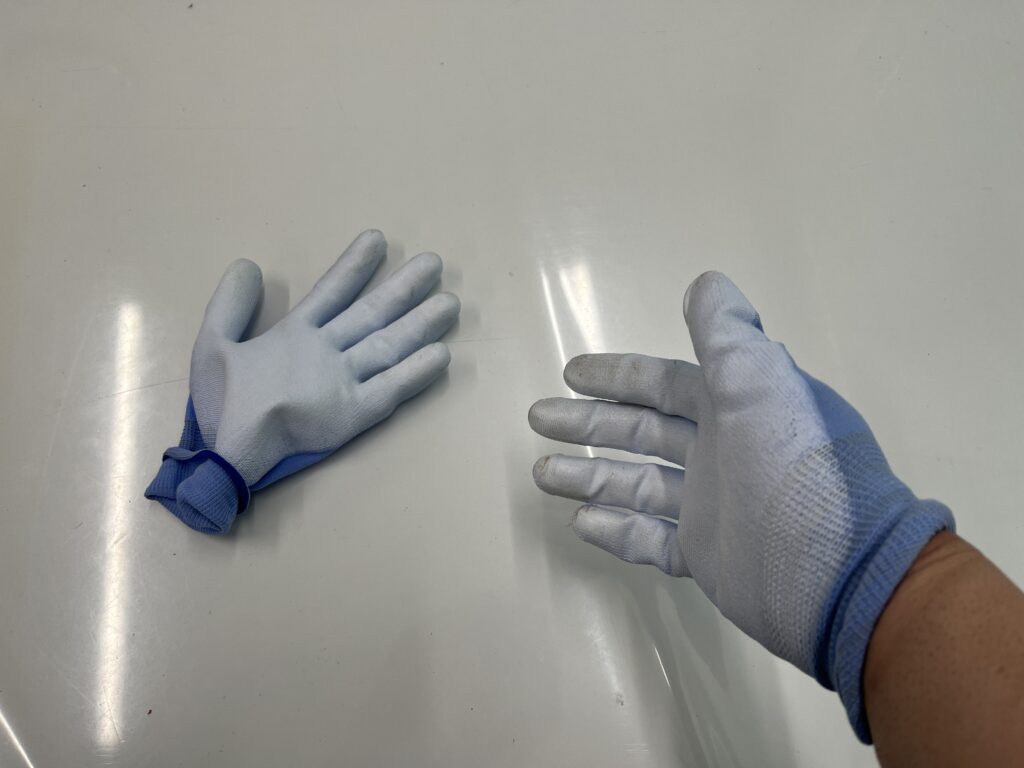

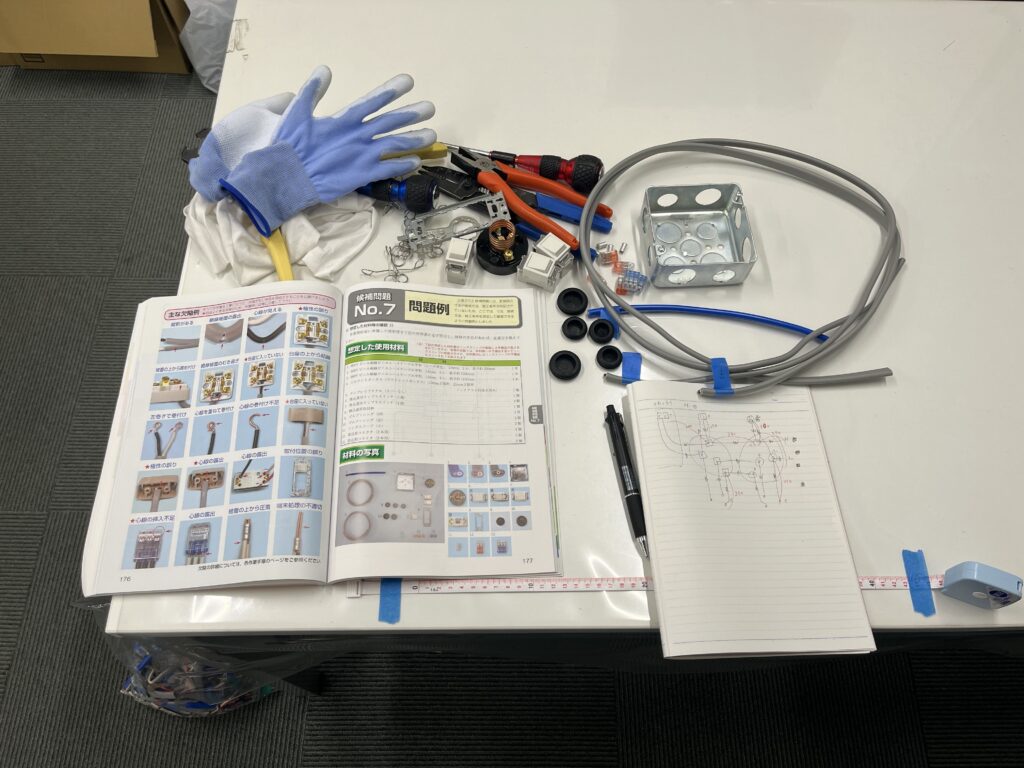

また工具ではありませんが、私にとって手袋はかなり重要な備品でした。

練習が終わった後、はじめは素手で電線を抜いていたのですがだんだん指先が摩擦で痛くなってきたので、手袋をして片付けの作業をしました。

手袋をつけてからはほとんど痛みを感じることなく快適に作業をすることができました。

候補問題No.1~No.13の練習を2周した中で失敗したこと

色々失敗しましたが、私が印象に残っている失敗は下記の通りです。

-

- 外装被覆をカットするときに勢い余って心線被覆を傷つけてしまった

- 心線被覆が露出コンセントの角で切れて心線が露出した

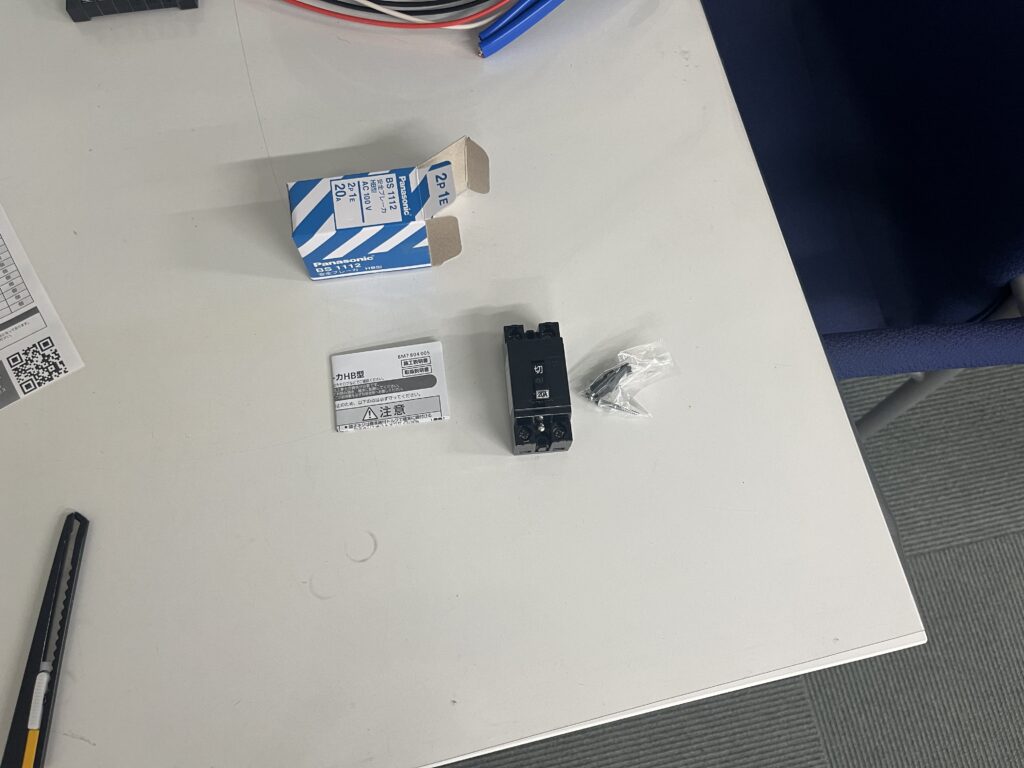

- 配線用遮断器を付け忘れた

- 丸形ケーブルの外装被覆をカットするときに切り込みを入れ過ぎて心線被覆を傷つけてしまった

- 電線をジョイントボックスに通さずに接続してしまった

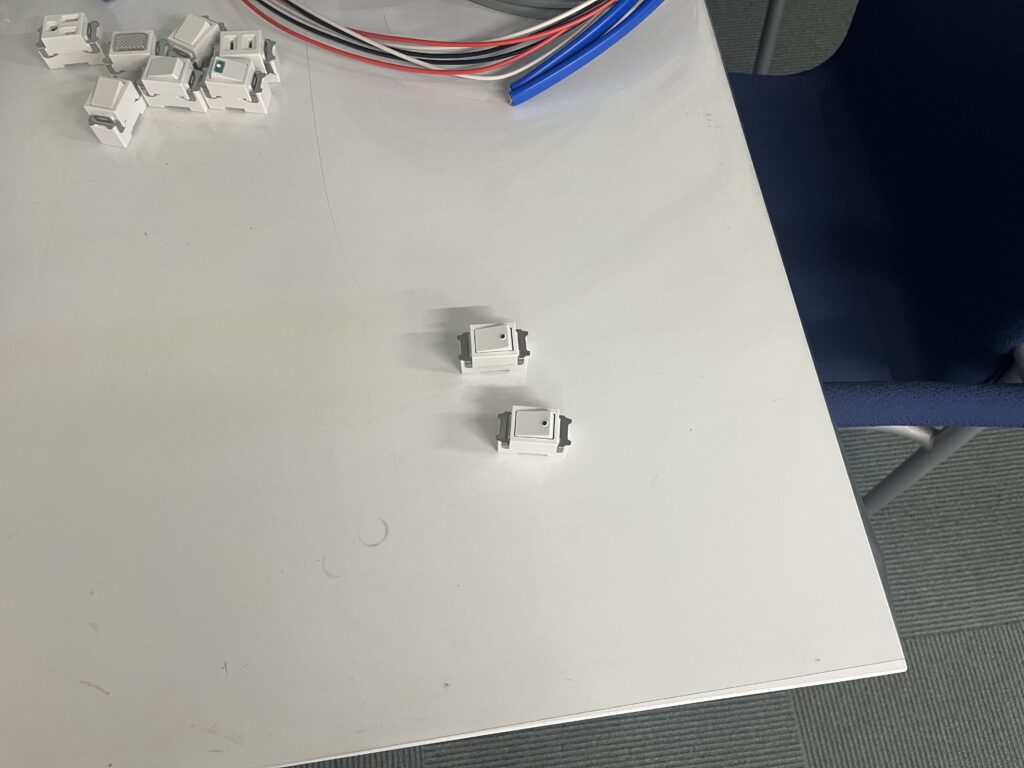

- 埋め込み連用取付枠から単極スイッチが外れた

- EM-EEF2.0-2Cの心線被覆を一体型ストリッパで無理に剝がそうとして心線を傷つけてしまった

- No.13の複線図記入の際に自動点滅器の代用の配線の長さを100mm多くしてしまった

- No.2のパイロットランプからの渡り線を付け忘れた

- No.10のリングスリーブ中を圧着した時に心線が20mmくらい露出したまま圧着してしまった

失敗をしたことで同じ作業をするときに少し注意できるようになりました。

私は沢山失敗をしたので注意力が上がって良かったです。

実技試験直前に注意しようと思ったこと

実技試験の練習を2周したことで、私の場合の特に注意する点が5つ見つかりました。

- 配線カットの前に連用取付枠と連用器具を取り付ける

- 配線カットの前にジョイントボックスの電線管とブッシングを取り付ける

- 自分が忘れがちなため

- ジョイントボックスがある場合はカットした配線を先に中に入れる

- 自分が忘れがちなため

- 上記を複線図に記入する

- 忘れの忘れ防止のため

- 少し長めの電線はそのまま使う

- 短すぎるのは欠陥になるけど長くても欠陥にならないようなので

- 試験日の2日前に狭いデスクで座ったまま完成できるように練習した

- 実際の試験場の作業台が狭いという口コミが多かったため

いざ実技試験と試験を終えての手ごたえ

私の試験日は2025年7月19日(土)で山口県の周南公立大学で実施されました。

気温は30度越えでしたが室内は冷房が効いていて少し寒いぐらいでした。

作業台の幅はネットの口コミ通りで、3人掛けのデスクの両端に受験者が座る仕様でした。

1人当たりの作業スペースは900*500ぐらいでした。

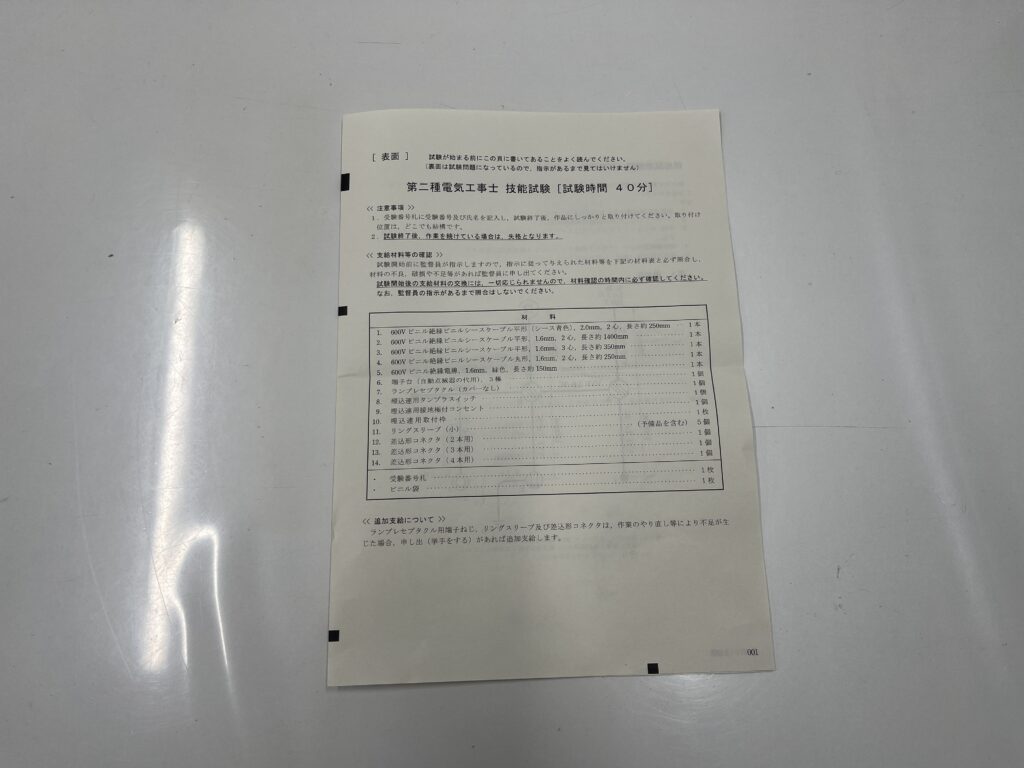

山口県の候補問題はNo.13でした。

試験開始30分ぐらい前に問題用紙が配られて、その表面に材料が書かれているので大体どんな候補問題なのかはこの時点で想像がつきました。

また使用材料の内容から技能試験の練習内容と変わりがないことも想像できました。

私にとって候補問題No.13はラッキー問題でした。

ジョイントボックスなし、ブッシングなし、1.6mm*4本または2.0mm*1本+1.6mm*3本のリングスリーブ小の圧着なしであればかなり気が楽です。

試験開始10分前から材料確認をして、その流れで試験開始時間がやってきて「はいスタート」でした。

複線図を描いている中で3極端子台の1の黒線の位置を間違えましたが、その間違えに自分で気づいているので訂正せずにそのまま作業を進めました。

作業は試験開始から30分で完了しました。

残りの10分を使って片付けと確認作業を行いましたが欠陥になりそうなところは見当たりませんでした。

手ごたえありです。

あとは8月15日(金)の合格発表を待つだけです。

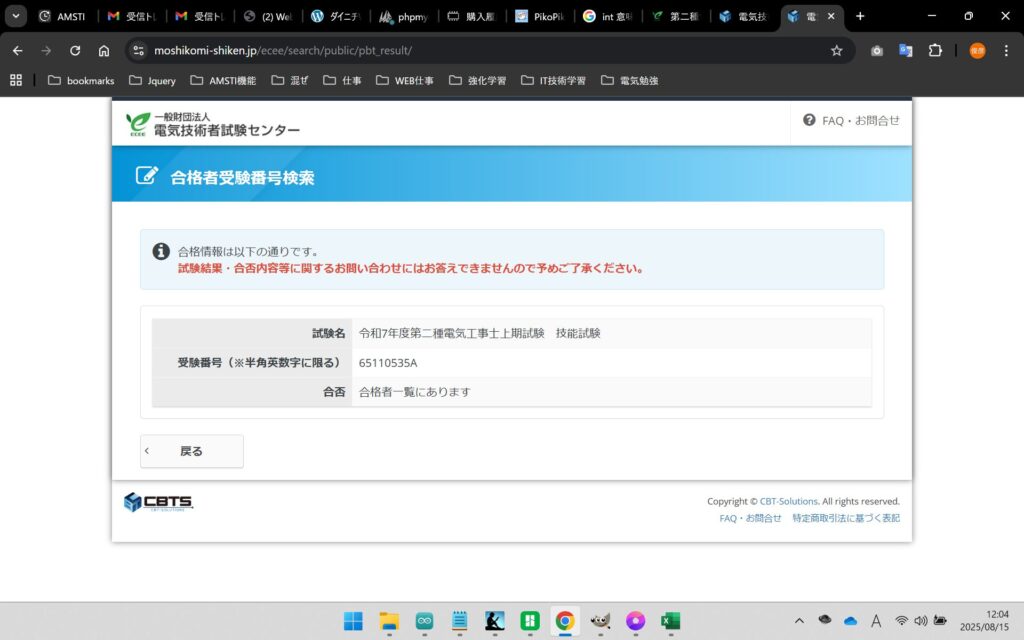

2025年8月15日【合格発表】

電気技術者試験センターのホームページから受験番号を入力して検索したところ、合否は合格者一覧にあるとの表示だったので多分合格しているんでしょう。

Xで検索すると「合格者一覧にある」は合格みたいなので良かったです。

次は認定電気工事従事者認定講習を受講してエアコン設置工事をしてみたいです。

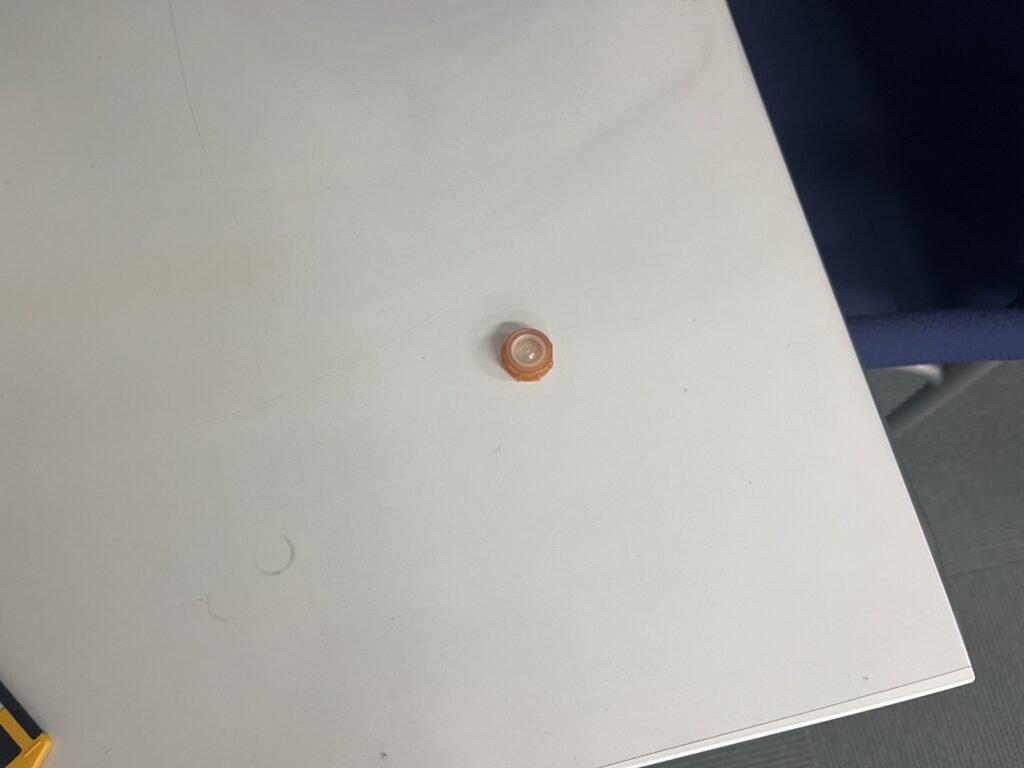

候補問題N0.2とNo.10のパイロットランプがホーザンの合格配線チェッカーで試しても付かないのはなぜ?

パイロットランプの定格電圧と合格配線チェッカーの単三電池2個の電圧が異なるからです。

ホーザンの実技試験練習動画候補問題N0.2とN0.10の中で橋本さんが光らないと解説しています。

私が購入した電工石火シリーズの電気工事士2種技能試験セットのパイロットランプは100V仕様だったため、合格配線チェッカーで試しましたが光りませんでした。

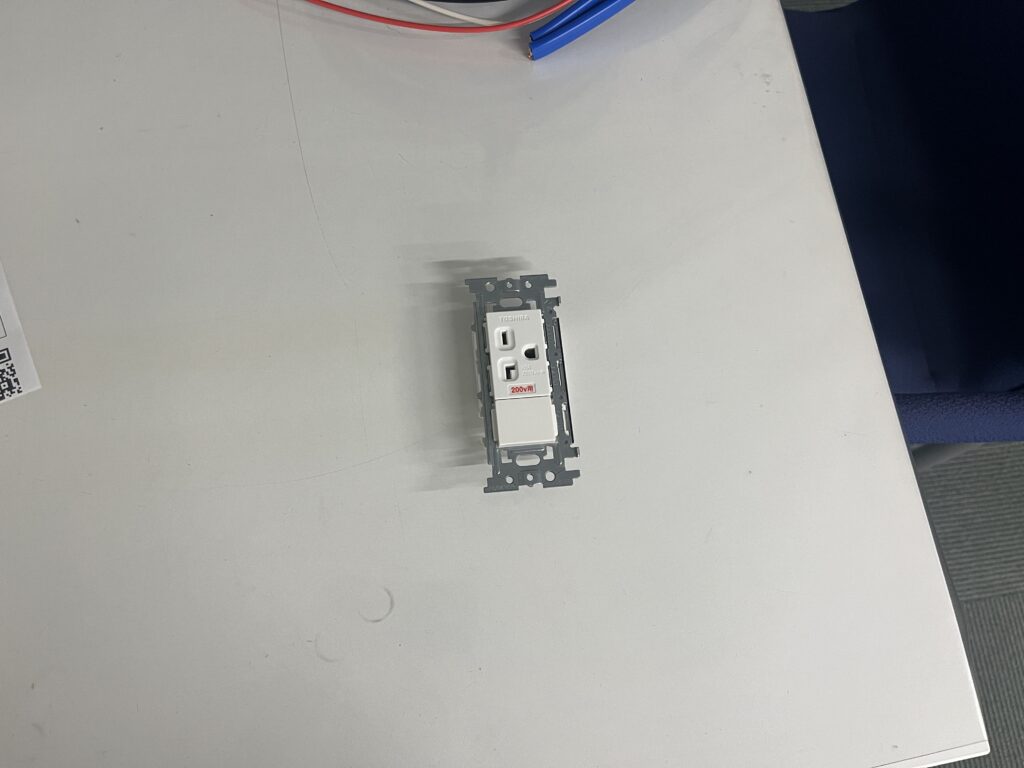

候補問題N0.4の200V回路をホーザンの合格配線チェッカーで試すことはできないの?

できません。

ホーザンの実技試験練習動画候補問題N0.4の中で橋本さんが試すことはできないと解説しています。

合格配線チェッカーの取扱説明書にも記載されています。

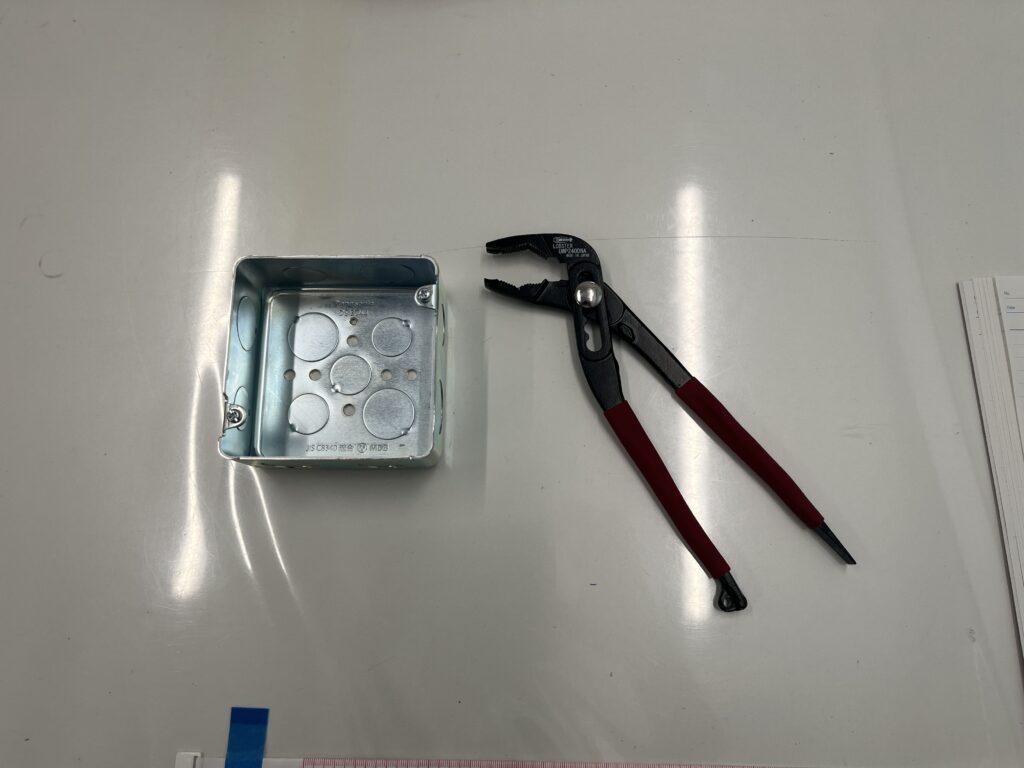

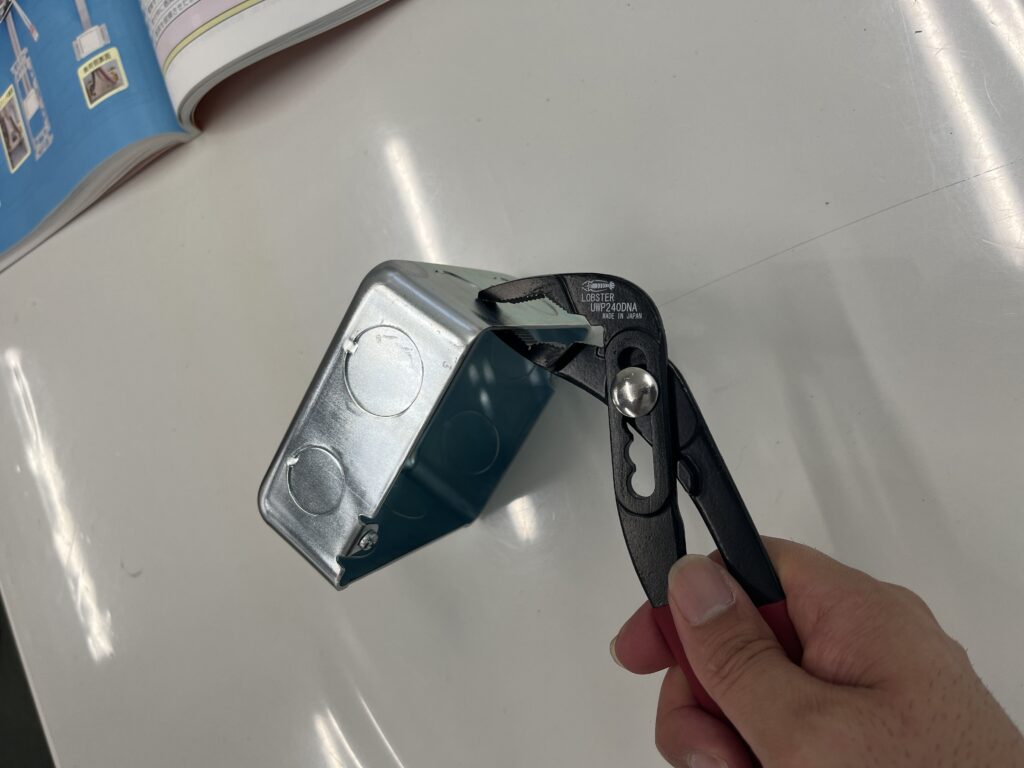

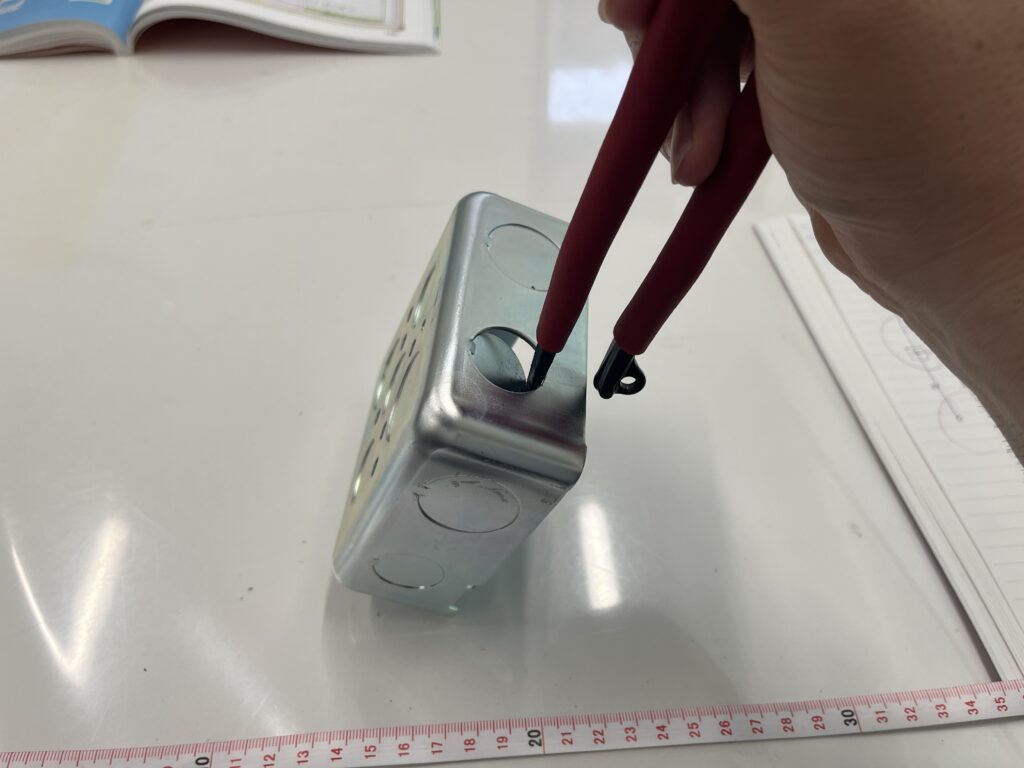

アウトレットボックスってどうやって穴あけするの?

プライヤーでグイグイやれば穴あけができます。

結構力がいるので、勢い余るとケガをして痛い思いをするのでご注意ください。

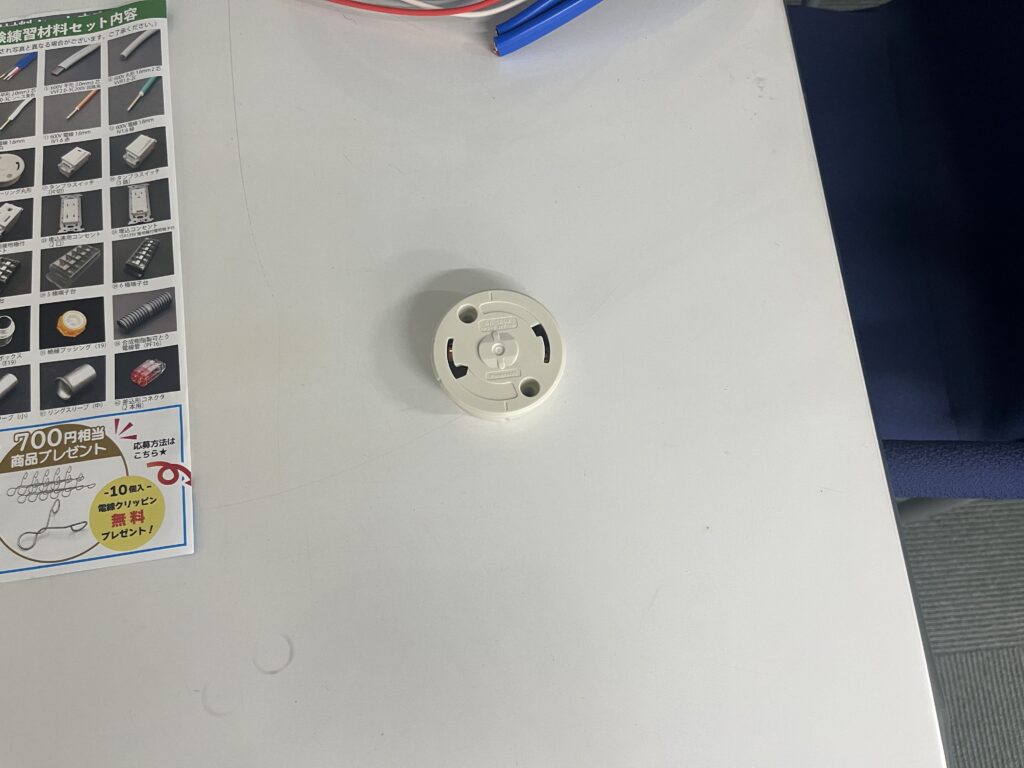

ランプレセプタクルの外装被覆のはぎ取り長さってどれぐらいがちょうど良いの?

外装被覆を40mmはぎ取りがちょうど良かったです。

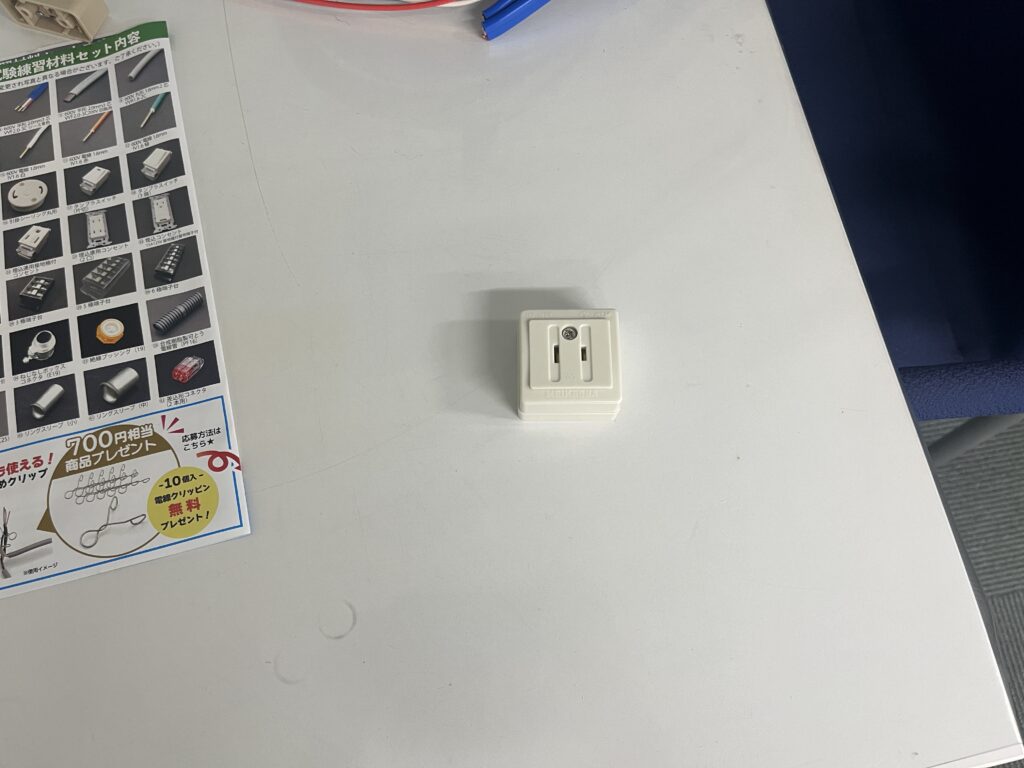

露出コンセントの外装被覆のはぎ取り長さってどれぐらいがちょうど良いの?

外装被覆を35mmはぎ取りがちょうど良かったです。

座ったまま作業しないといけないの?

そうです。

座ったまま作業しなければなりません。

私は練習を始めたころは作業台全体を使って工具や電線を配置して立ったまま電線を切ったり接続したりしていました。

ですが、色々なネットの情報を見ていく中で試験の時は座ったまま作業しなければならないことや作業台のスペースが狭いことなどを知りました。

練習の最後のほうはできるだけ狭い範囲で作業をするようにしました。

実際の試験では作業スペースが限られていたので、狭さと着席作業に慣れておくべきです。

実技の練習って何周したら良いの?

その人の実力によるでしょうが、電気工事に関して完全に素人の私は候補問題N0.1~13の練習を2周してようやく間違えやすい箇所を何となく理解できたぐらいの状態です。

電気工事をしたことがない人は少なくとも2周、できれば3周ぐらい練習したほうが良さそうです。

練習で使った電線ってどうやって処分したら良いの?

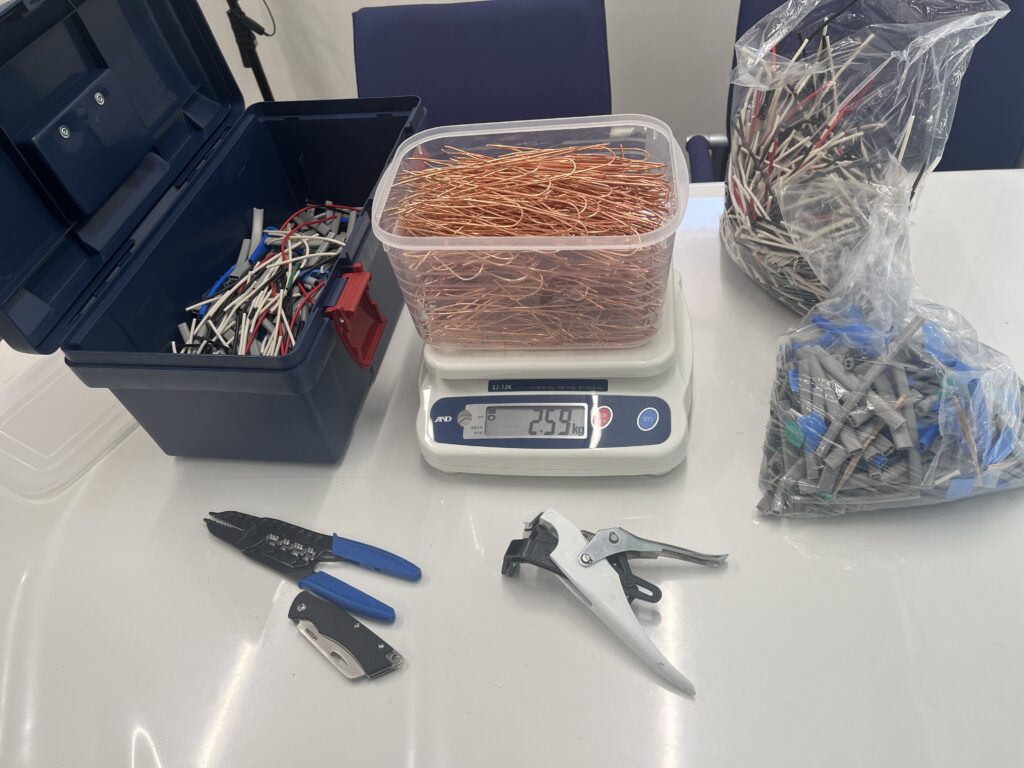

私は被覆を剥がして銅の心線だけを売りに行きました。

練習2回分の電線の外装被覆剥がしに2時間、心線の絶縁被覆剥がしに4.5時間、合計6.5時間かかりました。

リングスリーブで圧着した箇所の銅線はごみにしました。

銅線の総重量は2.44kgで売却額は2537円でした。

銅線にするための作業に6.5時間かかったので時給換算すると約390円です。

被覆剥がしの時に摩擦で指を痛めながら頑張って作業したのに時給390円というのは割に合わない作業でした。

今後銅線を手に入れる機会があったら私は迷わずゴミとして捨てることを選びます。

剥がした被覆は長さ30mm以内にカットして不燃ごみの袋に入れて粗大ごみとして回収してもらいました。

私の住居地では心線が入ったままの電線も回収してもらうことが可能でした。

地域によって処分方法に違いがあるそうなので、市役所等に確認したほうが良さそうです。

はい、ということでド素人が第二種電気工事士の実技試験に合格するには、まずは複線図を描くところから始めてみましょう。

複線図を描いたことがない人がいきなり候補問題の複線図に挑戦しても心が折れて集中力が続かなくなるので、簡単な複線図を描くところから始めると取り組みやすいです。

そして候補問題の複線図を描けるようになってから実技練習に取り掛かると理解が深まります。

作業に慣れてくると横着をしがちですが、実技試験に合格するのが目的なので初心を忘れず基本通りに作業を進めていきましょう。

以上「ド素人が第二種電気工事士の実技試験に合格!どこから手を付けたのか」でした。